【科普】全国疟疾日——严防输入再传播,巩固消除疟疾成果

全国疟疾日

2025年4月26日是第18个“全国疟疾日”,今年的宣传主题为“严防输入再传播,巩固消除疟疾成果”。

01

什么是疟疾?

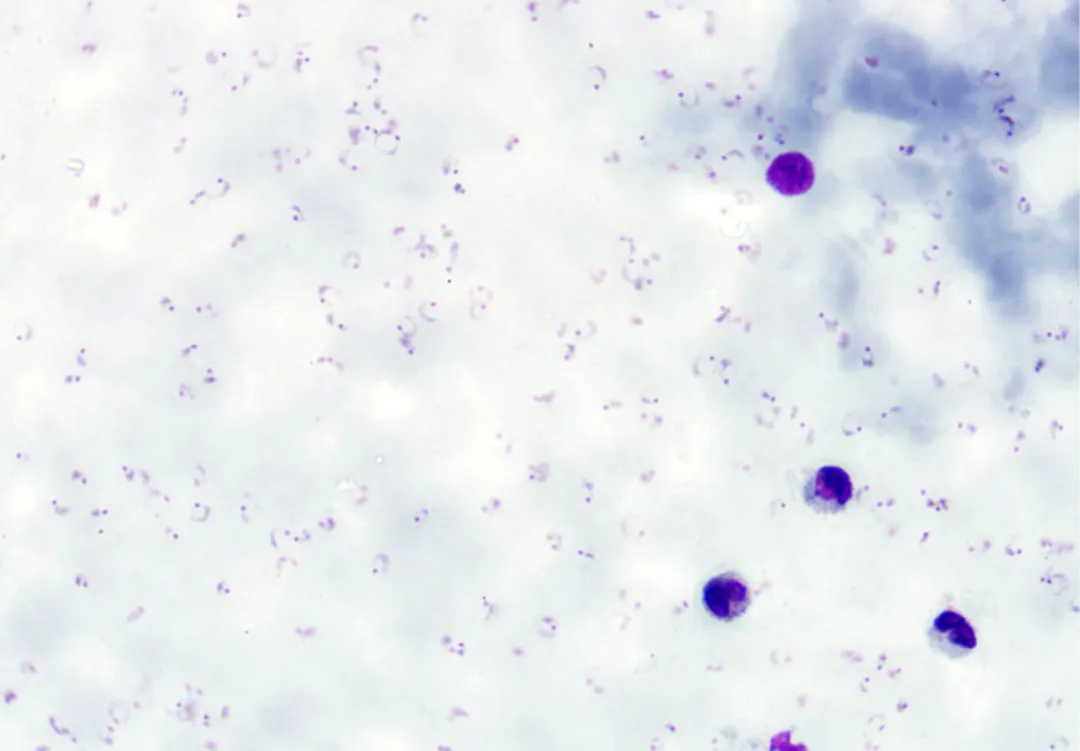

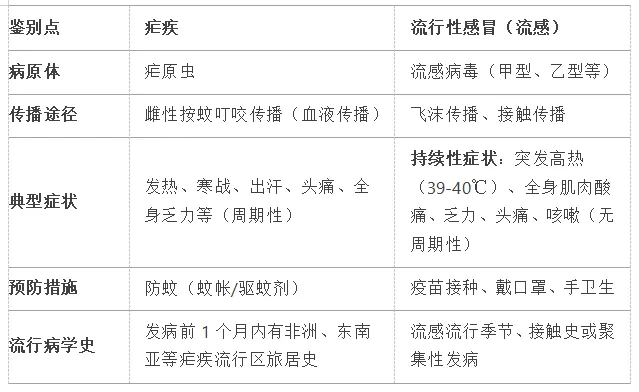

疟疾是一种由人类疟原虫感染引起的急性发热性疾病,主要由疟原虫经雌性按蚊叮咬传播而寄生在人体,引起以周期性发冷、发热、出汗等症状和脾大、贫血等体征为特点的虫媒寄生虫病。疟疾主要流行于热带和亚热带地区,非洲、南美洲和东南亚等都是疟疾的流行区域。非洲地区疟疾病例数和死亡数占到全球的95%以上。其中,大多数病例和死亡发生在撒哈拉以南的非洲地区,以恶性疟为主,其重症率和死亡率均高于其他类型疟疾。

02

疟疾的传播方式

03

疟疾的典型表现

疟疾的典型症状包括发热、寒战、出汗、头痛、全身乏力等。

输入性疟疾的临床症状多不典型,与感冒症状多有相似,很容易误诊或漏诊。

04

出行前的准备

1.了解目的地情况

要提前了解当地疟疾的流行情况,做好风险准备。例如在非洲的一些国家,疟疾全年都有发病,而且传播媒介按蚊的密度可能较高。可以通过查询世界卫生组织官方网站、中国驻当地使领馆发布的健康提示或者咨询专业的旅行医学机构来获取这些信息。

2.药物准备

根据目的地疟疾的流行情况和类型,在医生的指导下准备抗疟药物用于预防或者应对紧急情况使用。同时,要注意药物的保存条件,有些药物需要避光、防潮保存。

3.个人防护用品准备

准备长袖长裤、蚊帐等物理防护用品,以及含有避蚊胺(DEET)等有效成分的驱蚊剂等。

在流行地区的防护措施

1.居住环境防护

入住有纱门、纱窗的房间,睡前检查房间内是否有蚊子,尽量使用蚊帐,最好是杀虫剂处理过的长效蚊帐,要确保蚊帐没有破损,且在药物的有效期内。对于室内可能藏蚊的角落,可以使用杀虫剂进行喷洒,但要注意通风,避免人员中毒。

2.户外活动防护

避免靠近可能有蚊子孳生的水体,如池塘、溪流、稻田等。尽量避免在黄昏至黎明蚊虫活动高峰期外出。如果必须外出,要穿好长袖长裤,裸露皮肤涂抹驱蚊剂,减少蚊虫叮咬机会。

05

06

出现症状要及时就诊

07

疟疾宣传核心信息

1.警惕疟疾感染风险:到疟疾高流行区旅行,须注意疟疾感染风险。

2.症状识别要牢记:周期性发冷、高热、出汗是典型症状,误诊拖延危及生命。

3.疟疾可防可治:境外旅行先咨询,归国发热速就医,早诊早治是关键。

4.跨境务工要防护:出国务工前培训,归国后健康监测,企业落实防疟责任。

5.户外防护三要点:长袖衣物防叮咬,蚊帐隔离+驱蚊药物双防护,清除积水灭蚊虫。

6.主动申报旅行史:就医时主动说明境外旅居史,避免漏诊误诊。

7.科学治疗防重症:确诊疟疾后全程规范用药,严格遵循医嘱治疗,杜绝自行停药,防止复发和耐药性产生。

8.疟疾患者不献血:近1年内有疟疾流行病区旅居史或疟疾病愈未满3年者禁止献血。

9.联防联控筑屏障:海关、医疗、疾控等协同监测,跨境信息共享阻疫情。

10.巩固成果靠全民:人人知晓疟疾危害,共筑健康防线,巩固消除成果不松懈。

来源:天河区沙河街道社区卫生服务中心